『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』4Kレストア版トークイベント

▋日時 2月6日(金) 19:00 の回 上映後 トークイベント 20:05~20:45

▋場所 109シネマズプレミアム新宿 シアター7 (東京都新宿区歌舞伎町1丁目29-1 東急歌舞伎町タワー10F)

▋登壇者(3名) 安珠 (写真家)、嶋田ちあき(メイクアップアーティスト) 【司会】鈴木正文(編集者)

映画鑑賞後、大勢の拍手に迎えられてステージに登壇した安珠氏は「私から見ると1984年というのは、1983年にYMOが『散開』した後で『戦場のメリークリスマス』があって。その次に世界への扉がバーンと開いたのが1987年(映画『ラストエンペラー』)ですから、ちょうど凪の時間というか、エアポケットみたいな時期だったと思うんです。その時の音楽に向き合う真摯な姿がすごくナチュラルで。本当に教授らしくて。その時間を捉えている映画だなと思いました」と映画の感想を述べると、「この映画の中で私が若いクリエイターに見てもらいたいと思ったのは、社会との向き合い方。彼も映画の中でも言っていましたが、バブルで大変な時だけれど、その歪みに自分は興味があるんだと。そういったものを感じ取って、ものを作る姿勢みたいなものは見てもらいたいなと思いました」とコメント。

ジェンダーレスでアバンギャルドなメイクを施し、80年代の一時期、坂本龍一の「顔」をつくってきた嶋田ちあき氏が彼と出会ったのは22歳の時のことだった。「僕がフリーになって数カ月頃、ある雑誌社の編集長から『矢野顕子さんのメイクをしてほしい。カメラマンは坂本龍一さんだ』というオファーがあったんです。スタジオに行ったらお二人がいて、矢野さんにメイクをして教授がカメラで撮っているわけです。撮影が終わった時、教授から『ちあきさん、時間ありますか? 僕のメイクをしてくれますか?』と言われたんです。後からわかったことですが、あれがメイクのオーディションだったんですね」。

そしてその撮影の帰りには、嶋田氏の事務所に連絡があり、「ツアーを回ってほしい」というオファーを受け、YMO全員のメイクをすることに。その後は『散開』コンサートの頃まで、アルバムや数々のCMなどで教授たちと組んでいくこととなる。

今回、あらためて映画を鑑賞し、「考えさせられることだらけの映画でした」と語る嶋田氏。「楽しめましたが、龍一さんも言っていましたが、音楽というのは非日常ですよね。でも東京や日本にいると常に音の中で暮らしているなと。音のない世界の方が逆にないなと、自分たちの生活を振り返って思いました。そんな時に、音のない世界に行きたくなる自分もいるなと感じたんです。作り出されていく音楽や、音の重なり合いで文化が作られ、文化だけがちょっと取り残されているようなところもある。これから先、僕たちはどういう日本、どういう東京で暮らすのかな、自分はどういう世界に生きていくのかなと、不安と入り混じった感情で見入ってしまいました」。

今回、あらためて映画を鑑賞し、「考えさせられることだらけの映画でした」と語る嶋田氏。「楽しめましたが、龍一さんも言っていましたが、音楽というのは非日常ですよね。でも東京や日本にいると常に音の中で暮らしているなと。音のない世界の方が逆にないなと、自分たちの生活を振り返って思いました。そんな時に、音のない世界に行きたくなる自分もいるなと感じたんです。作り出されていく音楽や、音の重なり合いで文化が作られ、文化だけがちょっと取り残されているようなところもある。これから先、僕たちはどういう日本、どういう東京で暮らすのかな、自分はどういう世界に生きていくのかなと、不安と入り混じった感情で見入ってしまいました」。

また、リハーサルの時に見せた教授の姿も嶋田氏の記憶に深く刻まれているという。「YMOでまわっていたツアーでのリハーサルの時、照明のチェックなどもあって。なかなかリハーサルがはじまらないんです。そんなとき、龍一さんはひとり先にステージに来て。他のメンバーが来るのを待っている間、必ずと言っていいほど、静かにピアノを弾いている。それは当時作っていた音楽とは全く違う、ナチュラルな彼の本質みたいなものがそこにあって。とにかく綺麗なメロディをピアノで弾いて、目を瞑ってずっと弾いているんです。僕はそれを聞いていて『YMOの坂本龍一じゃない坂本龍一がそこにいる。この人の心の中はどうなっているのかな』と考えていたことを思い出しました」。

それを聞いた安珠氏は、ヒロインとして参加したYMOの主演映画『プロパガンダ(A Y.M.O. FILM PROPAGANDA)』撮影時のエピソードを披露する。

「千葉の海での撮影の時です。夜に雪が降ってきて寒かった日だったんですが、教授から『安珠、散歩行こうぜ』と誘われました。二人で夜の暗い中、雪明かりで歩いていました。その時に、知り合いのおじさんから教えてもらった、私が好きだった歌(三浦洸一の「踊子」)を口ずさんだんです。そしたら教授が『ちょっと待って、その歌ちょっと違うんじゃない?』と言うんです。『その曲は知らないけど、多分転調はこうだよ』と指摘するわけです。散歩しているうちに、どんどんその歌が完璧になってきて『なんでわかるの?』と聞きました」。

そんな雪景色の中、ふたりの足跡がまるで音符のように見えたという。教授から「これを音符だと思ったら、音楽はここから始まって、道に外れてもまたそこの道に戻ってくる。音楽は外れてもいいけれど、必ずそこに、戻ったり交差したりしてメロディは作られているから。でも安珠のは行ったきりになっちゃってるから」と言われた安珠氏はその時に『すごい、教授だ!』と思い、音楽を構築する、ということにハッとさせられたと明かす。

教授の素顔にまつわる興味深い話はさらに続く。嶋田氏が振り返るのは、忌野清志郎氏とのコラボ曲「い・け・な・いルージュマジック」の時期のことだった。「あれは1982年頃、資生堂のコマーシャルの撮影でしたが、その後もプロモーションなどでいろんなテレビ番組に出たので、その都度お二人のメイクを僕がしていました。でも撮影の最初の時はどういうメイクをするかという打ち合わせも全くなくて。何も決まっていなかったんです。『嶋田さん、今日はこういう格好なんだけど、僕たちをどういうふうに変えてくれる?』という発想なんですね、いつも。教授からメイクのオーダーというのは、いつも全くないんです。むしろ楽しみに待っているという感じでしたね」。

教授の素顔にまつわる興味深い話はさらに続く。嶋田氏が振り返るのは、忌野清志郎氏とのコラボ曲「い・け・な・いルージュマジック」の時期のことだった。「あれは1982年頃、資生堂のコマーシャルの撮影でしたが、その後もプロモーションなどでいろんなテレビ番組に出たので、その都度お二人のメイクを僕がしていました。でも撮影の最初の時はどういうメイクをするかという打ち合わせも全くなくて。何も決まっていなかったんです。『嶋田さん、今日はこういう格好なんだけど、僕たちをどういうふうに変えてくれる?』という発想なんですね、いつも。教授からメイクのオーダーというのは、いつも全くないんです。むしろ楽しみに待っているという感じでしたね」。

さらに今回の映画を見返してみて、「正面で見ると坂本さんの眉が不思議な色で、左右のバランスが崩れているんです。あれもどうして自分がそうしたのか振り返ってみると、彼の中にある『掴みどころのないバランスの崩れている部分』と『正統派の部分』の両極端にあるものを表現したかったのだと思います」と振り返る嶋田氏。

「違和感のあるメイク、居心地の悪さを出すことで、それが逆に居心地の良さに繋がっていくようなところは多分、坂本龍一さんだから表現できた気がします。元々ルックスも綺麗なお顔立ちだから、そこに綺麗にメイクすればもっと綺麗になっていくのですが、彼の持ち味や音楽の深さ、一度出て行って色々と動き回ってまた元のところに収まるようなところが彼の中にある」と付け加えた。

そしてあらためて本作を振り返った鈴木氏は「夢のような映画だなと思いました。音楽にも故郷があるんだなと。あの時代の東京、YMOの3人の演奏の仕方も自信に満ち溢れていますよね。『自分たちが世界の最前線にいるんだ』という確信を持ちながらやっている。実際にあの時代は、ファッションでも三宅一生さん、山本耀司さん、川久保玲さんが出てきて。『TOKYO MELODY』というタイトルがまさにぴったり。東京でなければ生まれなかった音楽で、彼の音楽の故郷があの時代の東京や日本にあったのかなと感じました」と指摘。

一方の安珠氏は、2000年代に入って教授と話したエピソードを披露する。「教授は細野さんが大好きで、いつも細野さんのことを聞くんです。ある時、『細野さんって本当は大きな大輪を咲かせる人なのに、色んな人に花を咲かせている。もったいないよ。彼は大輪を咲かせてみんなに見せるべき人なんだよ』というのを、私に言うんです。教授が亡くなった時、細野さんのコメントが『大きな花が散ったよう』といった言葉だったんです。その後に細野さんに『教授が大輪の花を咲かせる人なんだよって言っていたのを覚えてる?』と聞いたら、『忘れてた』と言いながらも、『教授は細野さんが大好きだから、あなた自身が大輪の花で、それで命を全うして散っていったということを、細野さんは言っているんだよ』と伝えて、お祈りをしました」。

一方の安珠氏は、2000年代に入って教授と話したエピソードを披露する。「教授は細野さんが大好きで、いつも細野さんのことを聞くんです。ある時、『細野さんって本当は大きな大輪を咲かせる人なのに、色んな人に花を咲かせている。もったいないよ。彼は大輪を咲かせてみんなに見せるべき人なんだよ』というのを、私に言うんです。教授が亡くなった時、細野さんのコメントが『大きな花が散ったよう』といった言葉だったんです。その後に細野さんに『教授が大輪の花を咲かせる人なんだよって言っていたのを覚えてる?』と聞いたら、『忘れてた』と言いながらも、『教授は細野さんが大好きだから、あなた自身が大輪の花で、それで命を全うして散っていったということを、細野さんは言っているんだよ』と伝えて、お祈りをしました」。

そんな教授との思い出話は尽きないが、いよいよ終了の時間に。最後に嶋田氏が「僕は今日これを見て、懐かしいというよりも大いに刺激を受け、喜びが芽生えてきたんです。教授と仕事をさせていただいた時期、離れていた時期、そして今こうして再び映画を観て、音って素晴らしいなと思うのと同時に、彼が色んな音を拾い集めて楽譜にしていく作業は、やっぱり偉大な人だなと。彼の内側にあるパワフルな部分と、すごく静寂な「静」の部分。その両方が魅力的に音となって現れてきて、今聴いても全く古くない。むしろ新しくも感じるこの音は、ずっとこれからも聴き伝えられ、ずっと後世に残っていく、自然体のような音に聞こえる。それはまさに教授が自然体で、環境の中に身を置きながら活動されていたからなのかなと、今日は感じました」とコメント。

さらに安珠氏が「教授が言った言葉で、晩年に言った大好きな言葉があります。“植物の静寂は平和の象徴”という言葉です。その言葉がすごく好きです」と続けると、鈴木氏も「言葉で通じ合うことだけではない。わかっているけれどわからない、どちらが正しいということでもない。至るところに音楽があるし、それは言葉になっていない言葉。坂本さんが残したものは、現代そのものであり、全く古びていない。ますます『本当』になってきていることだと思います。二回、三回見たくなる映画でした」とコメントし、トークショーを締めくくった。

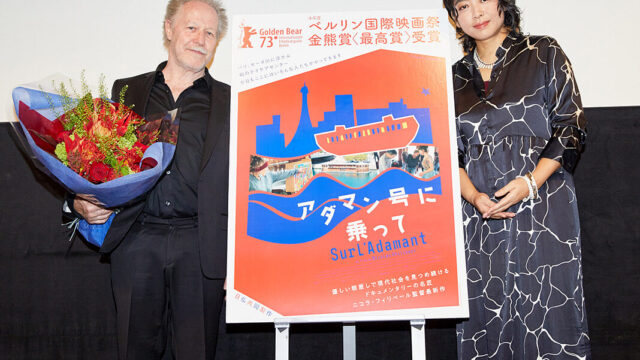

「Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto 4Kレストア版」ポスタービジュアル [高画質で見る]