窪塚洋介・剛力彩芽・高良健吾他「くまもと国際映画祭」クロージングセレモニー&2日目公式上映実施

11月21日、22日(土)に開催された「2026年くまもと復興映画祭」。

22日に開催された『ひゃくえむ。』『黒の牛』『海辺へ行く道』『次元を超える』の上映後舞台挨拶に豊田利晃監督、横浜聡子監督、岩井澤健治監督、蔦哲一朗監督、窪塚洋介さん、原田琥之佑さん、剛力彩芽さん、高良健吾さん、芋生悠さん、同日に行われたクロージングセレモニーに蔦哲監督、豊田監督、窪塚さん、剛力さん、高良さん、芋生悠さんが登壇。熱意と感謝に包まれ映画祭は幕を閉じました。

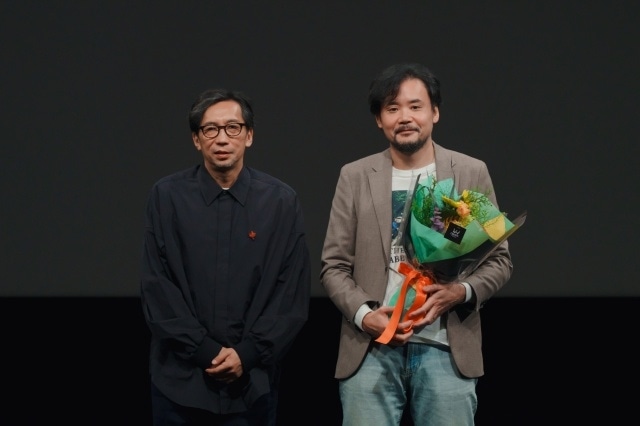

映画「ひゃくえむ。」の舞台挨拶

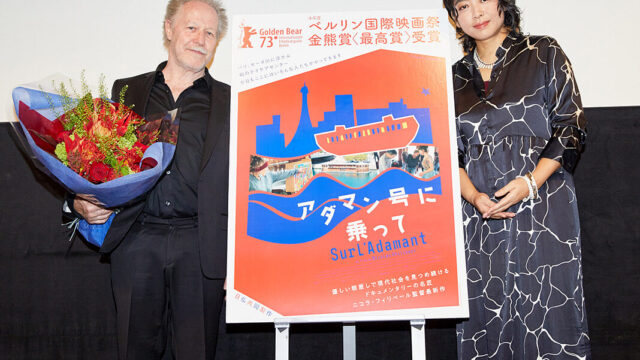

「くまもと復興映画祭」の二日目1作品目は、岩井澤健治監督の『ひゃくえむ。』上映後に行われた岩井澤監督と行定監督によるティーチインでは、観客からたくさんの質問が寄せられた。

『チ。―地球の運動について―』で知られる漫画家・魚豊の連載デビュー作『ひゃくえむ。』(講談社刊)を岩井澤監督がアニメーション映画化。

生まれつき足が速く、“友達”も“居場所”も手に入れてきたトガシと、“辛い現実を忘れるため”にがむしゃらに走っていた転校生の小宮。

次第に2人は陸上の100m走を通して、ライバルとも親友ともいえる関係になっていく。100mを駆け抜けるわずか10秒の闘いにすべてをかけるアスリートの情熱と狂気を描いた作品だ。トガシの声を松坂桃李、小宮の声を染谷将太が演じている。

ティーチインでは、まず、本作で活用されているロトスコープという手法が話題にのぼった。

「ディズニーの創成期からある手法で、先に実写を撮影して、それを基に作画をするというやり方です。それにより実写っぽいアニメーションになっています」と岩井澤監督。

行定監督はロトスコープによって圧巻の映像が生まれていると語ったうえで、「私も映画を撮っていて、実写の中にアニメを取り込みたくなるときがあります。“アニメみたいにできたらいいな”と思うけれども、なかなかできない。それをできるのがロトスコープの良さ」と絶賛。

岩井澤監督は「『ひゃくえむ。』を作って、改めてロトスコープという手法は自分の個性になっていると思いました」と自信をのぞかせた。

観客からは「登場人物が走る音など、劇中の“音”がすごく印象的でした」という感想とともに、「音へのこだわり」を尋ねる質問が寄せられた。

「リアリティのある表現を大切にしていて、音でもリアルを追求しました。走る音は、グラウンドを借りて実際に選手に走ってもらって録音したものです」と岩井澤監督。

行定監督が「声優も素晴らしかった」と発すると、「“役者”と“声優”では芝居のテンションが違います。画に負けない声の芝居というのが重要だったのですが、松坂さん、染谷さんの声の芝居は本当にすばらしく、キャラクターにはまっていて助けられました」と岩井澤監督はほほ笑んだ。

さらに観客から、原作があるものを映画化するときのポイントについても質問が。

「原作『ひゃくえむ。』は単行本で5冊あり、映画の尺に収めようとすると少しはみ出るぐらいのボリュームなので、映画用に再構成する必要がありました。ダイジェストにするのは嫌で、作品の全てを入れようとするとストーリーが破綻するイメージもあったので、トガシと小宮の二人の物語に集約しようと考えた」と振り返った。

続けて「私は、原作がある映画というのは、観客全員を満足させることはできないと思っています。そこで今回、観客としてイメージしたのは、映画で初めて『ひぇくえむ。』に触れる人。映画を見てから原作を手に取ってもらう流れをイメージしました。漫画はモノローグで気持ちを説明することが多く、それは漫画としてはまっとうな形。でも、映画においては、セリフで気持ちを説明しすぎるのは個人的に好きではない。映像は画や音、色、時間をフルに使って、映像でしか表現できないものがあると信じて作った。映画と原作に違いがあるのは、広がりがあって良いことだと思います」とも。

「優れた原作を手にした監督には、特権として『これをどう見たか』『どう読んだか』『みんなにどう伝えたいか』のボールを渡されています。岩井澤監督は伝えたいことを絞り、“100mを走る”ことを“人生”にまで広げたことで、観客が自分の人生を重ねやすくなっていると感じました」と行定監督は賛辞を贈った。

映画「黒の牛」 舞台挨拶

2作品目に蔦哲一朗監督が手がけた『黒の牛』が上映された。

映画『黒の牛』は、禅に伝わる悟りまでの道程を⼗枚の⽜の絵で表した「⼗⽜図(じゅうぎゅうず)」から着想を得ている。第49回香港国際映画祭で最高賞のFirebird Awardを受賞するなど、国内外で話題を集めている作品だ。

急速に変わりゆく時代のなかで、住む山を失い、放浪の旅を続ける狩猟⺠の「私」(リー・カンション)は、山中で分⾝ともいえる黒い牛と出会う。「私」は農民となって牛とともに大地を耕しながら、木、水、風、霧、土、火、万物とのつらなりをただ静かに視つめ、刻み、還る――。

映画祭ディレクターの行定監督は「圧巻でした。シーンとしていながら、心の中でずっと轟音が鳴り響いている感覚。それが自然の音なのか、人間の心の音なのか…。リー・カンションをキャスティングすることで、趣や確固たるものが主人公に宿っていることがすごいと感じました。タル・ベーラ監督の『ニーチェの馬』のような、煩悩や禅、人間が行き着くところにある映画」と絶賛。「この時代に、よくぞこういう映画を撮ってくれた。映画人として心が震える作品。今日、『黒の牛』を目撃した人は、人に話して共有して、つないでいってほしい。そうしないと、こういうすごい作品は生まれてこなくなる。そこに映画祭で上映する意義があります」と観客に呼びかけた。

「フィルム以外では映画を撮らない」と明言し、独自の映像哲学で映画制作を続けている蔦監督。本作も全編フィルムで撮影し、モノクロでの表現を主としている。

「大学時代に、白黒の16ミリフィルムで映画を撮っていたのが私の原点。白黒フィルムは、白と黒の表現がカラーよりも良いと信じています。本作では牛をきれいに見せたかった」と語った。

本作は、音楽に坂本⿓⼀の楽曲を使⽤していることも話題。「坂本さんが映画のパイロット版を偶然見られて『タル・ベーラの作品みたい』とおっしゃっていたと聞き、オファーしたところ『長編化したら(音楽を)やるよ』と言ってくださった。残念ながら、映画が完成した翌月に亡くなられましたが、ご遺族のご厚意で楽曲を使わせていただけることになりました」。

最後に、蔦監督は「自分のやりたいことを突き詰めて撮った映画です。『映画は見た人の数じゃない、自分のやりたいことを突き詰めることが大事』と思いつつ、公開が近くなると“見た人の数”も大事だと思うようになってきました。ぜひ多くの方に見てほしい」とユーモアを交えてアピール。多くの拍手に包まれ、ティーチインは幕を閉じた。

映画「海辺へ行く道」 舞台挨拶

横浜聡子監督の最新作『海辺へ行く道』が上映された。上映後に横浜監督、原田琥之佑、剛力彩芽、高良健吾が登壇し、映画祭ディレクターの行定勲監督を交え、ティーチインを行った。

映画『海辺へ行く道』は、漫画家・三好銀の作品を映画化。アーティスト移住支援を掲げ、怪しげな大人たちが往来する海辺の町が舞台になっている。

主人公は14歳の美術部員・奏介(原田琥之佑)。大人たちの秘密や嘘が渦巻く中で、奏介のものづくりへの純粋な情熱と奔放な想像力で日常を愉快にしていくストーリー。本作は、第75回ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門でスペシャルメンションを受賞した。

横浜監督は、本作のロケ地が香川県・小豆島であることを明かし、「まるでこの映画のために存在するかと思わせるような素晴らしい場所だった」と振り返った。

行定監督は、横浜監督に演出スタイルについて質問。横浜監督は、主要な役のエピソードや背景をあえて俳優に説明していないといい、「ご自身で考えていらっしゃるだろうなと思って。話し合いもしなかったですね」と語った。

原田は「演出という演出はなく、自由にやらせてもらった」、剛力も「緩やかで、のびやかに芝居させていただけた」と語った。

高良は「すごく好きな役。でも、自分一人で演じられたかというと監督に導いてもらっている感覚があった」と振り、横浜監督の作品について、「一見スタイリッシュに見えるけれど、個性的なキャラクターが生まれていく。その作家性に憧れるし、癖になる。過去作品も見てほしい」と観客に呼びかけた。

質疑応答では、小豆島での思い出が話題に。高良は「オリーブオイルのイメージでしたが、居酒屋でカルパッチョを注文したらごま油がかかっていました。オリーブオイルじゃないんだと思いました」と笑いを誘った。

剛力は、高校生の時に小豆島が舞台のドラマに出演したものの、自身はロケ地が千葉だったため、「今回やっと行けた思い出の場所」と語った。

原田は、1カ月半の滞在について「夕方撮影が終わると温泉に行って、ゲームセンターで遊んで、ラーメンを食べて帰るのが日課。島の少年のように暮らすのが本当に楽しくて、『青春してるな』と思いながら過ごしていた」と満喫した様子を語った。

最後の挨拶で、高良は「この映画祭はみんなでつくって、育っている感覚がある。人前で話すのが得意じゃなかったけれど、ここで鍛えられた。来年もよろしくお願いします」と感謝を述べた。

剛力は「温かく迎えてくださってうれしかった。またここで上映される作品に出演したい」と語り、原田も「温かい質問をたくさんいただき、うれしくて楽しい映画祭でした」と笑顔を見せた。

横浜監督は、自身が青森出身で、かつてあった映画祭がなくなってしまったことに触れ、「地方で映画祭を続ける大変さを近くで見てきました。『くまもと復興映画祭』が続いていることがどれだけすごいことか。私もいつか映画祭を始められたらと励まされました。来年以降も映画祭が続き、作品を持ってまたお邪魔したい」と締めくくり、会場は大きな拍手に包まれた。

映画「次元を超える」舞台挨拶

2日目のトリを飾る上映となったのは『次元を超える』。上映後は映画祭のディレクターを務める行定勲監督と豊田監督、窪塚洋介、芋生悠がティーチインに登壇した。

本作は、2019年に公開された短編映画『狼煙が呼ぶ』から始まる「狼蘇山(おおかみよみがえりやま)シリーズ」の集大成となる、豊田監督の7年ぶりの長編フィクション。

孤高の修行者・山中狼介(窪塚洋介)が宗教家・阿闍梨(千原ジュニア)のもとで行方不明になるところから始まる。暗殺者の新野風(松田龍平)は、狼介の恋人・野々花(芋生悠)に頼まれて彼の行方を追う。法螺貝の導きで狼蘇山へ向かった新野は、鏡の洞窟で狼介と“次元を超えて”向き合うことになる。物語は時間と空間を超越し、日本から宇宙へと広がりながら、「人はどこから来てどこへ向かうのか」というテーマを描いている。

行定監督と同い年で旧知の仲だという豊田監督は挨拶で「うちの息子が『ロアッソ熊本』の選手なんですよ。豊田歩(あゆむ)といいます。いつもお世話になっている熊本に来れてうれしく思います」と、熊本との意外な縁を紹介。

続いて窪塚が「こんばんは」と挨拶したところ観客の反応が思いのほか小さかったため、映画のストーリーになぞらえて「あれ、俺死んでる?」と語り、会場を笑わせた。さらに「行定監督の『GO』に出演したのは四半世紀前。『またやろうね』とずっと言ってくださるのに、まだ実現できていません。でも、ここで会えてうれしいです」と、行定監督との再共演への期待を語りました。

熊本出身の芋生も「こうした機会に地元へ帰ってこられてうれしいです」と笑顔を見せた。

豊田監督は、劇中にも登場する法螺貝を持参しており、ステージで音を響かせた。窪塚は「普通はこんなに音が出ない。聞くたびに上達しています」と称賛。豊田監督は法螺貝を持って各地に出向くことも多いそうで、「吹いてひらめきが生まれることもある」と語った。

行定監督は同作について「面白い。セリフと音楽のバランスも見事で、どうしているのか聞きたいくらい。映画は理解するものではないと思っているけれど、ここまで説明を排除しながらつないでいって、それでも不思議と理解しようとする自分がいる」と高く評価。それに対し豊田監督は「行定さんはしっかりした映画を撮るけれど、僕は30年くらい監督をやって飽きちゃって。だからわざとハズしていくとこういう作品になる」と応じた。

役作りについて、芋生は「脚本に共感して野々花の気持ちがわかる部分があった。シンプルな話だと感じ、悩むより監督や共演者を信じて臨んだ」と振り返った。

一方、豊田作品に多く出演してきた窪塚は「監督の作品で任される役は、自分なのか役なのかわからなくなることが多い。セリフも自分の言葉のように感じることが多くて、窪塚洋介の別の次元は山中狼介という感覚を持つような。精神的な役作りはほとんどしていない」と明かした。

ティーチインで、観客から行定監督の印象を尋ねられると、豊田監督は「行定監督がデビュー作、僕が2作目の時に釜山映画祭で初めて会った。行定監督は『もう監督はせずプロデューサーをしたい』と言っていたけれど、『GO』や『世界の中心で愛を叫ぶ』がヒットして、その話はなくなりました」と語り、会場の笑いを誘った。窪塚は「『GO』を映画化する際に強い思いやこだわりを感じた。信頼できる方で、寄りかかりたくなる存在」と語った。

芋生が「まだ作品でご一緒したことはなくて」と話すと、行定監督が「やろうという話はあったんだけどね」と返し、窪塚が「やるやる詐欺ね」と重ねて、再び笑いが起きた。

最後に豊田監督が「今回、数日熊本に滞在して知り合いもできたので、また来たいです。息子共々よろしくお願いします」と、父親の顔をのぞかせる言葉で締めくくった。

グランドフィナーレとなるクロージングセレモニー

さらに、夜行われたクロージングセレモニーには、蔦哲一朗監督、豊田利晃監督、窪塚洋介、芋生悠、剛力彩芽、高良健吾が壇上に集結。

豊田監督は「『くまもと復興映画祭』がずっと続けばいいなと思っています。行定監督が頑張っていますが、毎回『今年を最後にやめようか』と言っていて。それでもずっと続いていく“詐欺師の興業”を来年も楽しんでください」とコメント。

これは、直前のティーチインで行定監督が“(作品を)やるやる詐欺”と窪塚にからかわれた流れを受けたもので、長年交流がある豊田監督ならではのユーモアを交えた励ましとなった。

窪塚は熊本地震から9年が過ぎたことを振り返り「映画やアートはなくても困らないと言われることもあるけれど、なかったら人生が味気なくて、物足りないと思います。映画を通して皆さんの人生の潤いになったり、また復興映画祭を通して熊本の力になれたりしたらと幸せです」と行定監督の取り組みへの敬意を示した。

熊本出身の芋生は、「窪塚さんがストレートに言ってくださったけれど、映画には心をほぐして、見終わった時に景色が変わるような力があると思っています。これからも熊本出身の役者として頑張りたいので、応援していただけたらうれしいです」と、地元への思いと決意を述べた。

剛力は少し緊張したとしながらも「温かく迎えていただいて楽しい時間でした。これからも笑顔や幸せを届ける作品に出演できるよう頑張ります」と映画祭参加の喜びを表現。

22日の昼に、来年1月公開の『黒の牛』が上映された蔦監督は「今日は皆さんに力をいただいて、これからも映画を撮り続けたいと思いました。行定監督を見習ってPR活動を続けていきます」と語り、12月19日に映画『楓』が公開予定の行定監督にならい、宣伝活動に取り組む意欲を見せた。

熊本出身で毎年映画祭に出演している高良は「来年は熊本地震から10年の節目。この映画祭を続けられているのは来てくださる皆さんのおかげです。続けるのは本当に難しいことで、映画界にとっても勇気をもらえることだと思います。来年も皆さんの力を貸していただけたらうれしいです」と感謝を述べた。

最後の挨拶で行定監督は「映画祭を開催するのは、僕にとって短編映画を作っているような感覚です。地方では映画祭を続けることも、映画が公開されることも、とても大変な時代になっているように思います」と語った。

さらに、「この話は、私が熊本の観客側の立場で話していると思って聞いてほしい」と前置きし、「地方がカルチャーに興味を持たなくなると、『配信でいい』『映画館で見なくていい』となる。それが耐えられない」と胸の内を明かした。

「さっき高良さんが言ったみたいに映画祭はお客さんが作っていくものです。復興映画祭では、嫉妬のレベルを超えて、僕が絶対に作れないような作品だけを上映しています。その映画を皆さんと共有して “食らって”もらいたい」と語り、自分では選ばないような映画に映画祭で出合うことで、新しい世界が開けると話した。

「普段『もう来年はやらない』と言っているかもしれませんが、来年もお会いできればと思います。皆さんの力を貸してください」と熱を込め、温かな拍手とともに映画祭が締めくくられた。