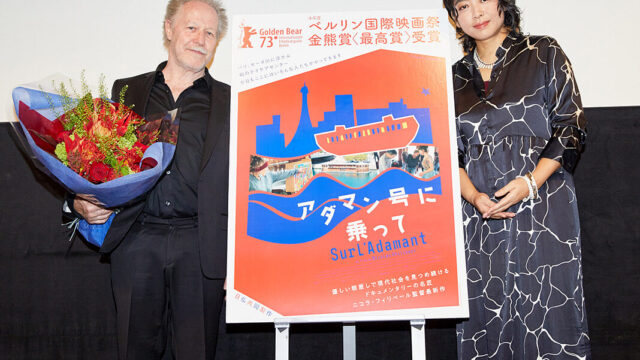

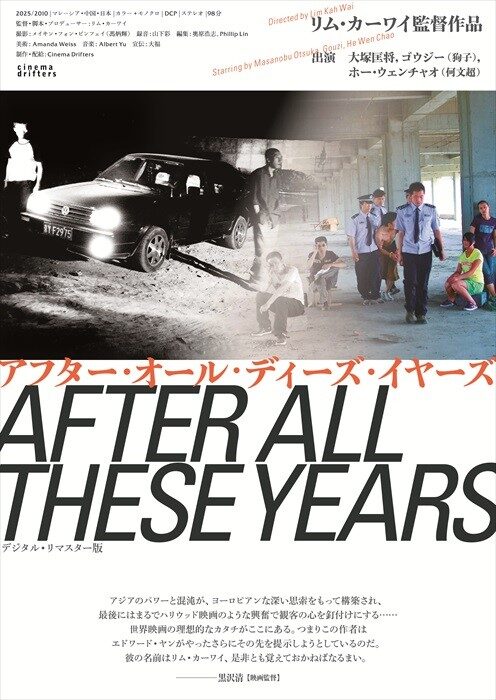

アフター・オール・ディーズ・イヤーズ/コメント解禁

この度、リム・カーワイ監督のデビュー作『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』デジタル・リマスター版が、2025年11月29日(土)よりシアター・イメージフォーラム、2026年1月3日(土)よりシネ・ヌーヴォほか全国順次公開する運びとなりました。

大阪を拠点に、香港、中国、バルカン半島などで映画を製作し、どこにも属さず彷徨う“シネマドリフター(映画流れ者)”を自称する映画監督リム・カーワイ。その原点となる『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』がデジタル・リマスター版として、15年の時を経てスクリーンに蘇ります。

近年は東京国際映画祭コンペティション部門に『カム・アンド・ゴー』(2020)がノミネートされ、バルカン半島三部作『どこでもない、ここしかない』(2018) 『いつか、どこかで』(2019) 『すべて、至るところにある』(2023)、初のドキュメンタリー映画『ディス・マジック・モーメント』(2023)が公開され、映画監督として精力的に活動するも、2024年に突然の休業宣言をしたリム・カーワイ監督。

国境と言葉を超えて映画を作り続ける、旅する映画監督“cinema drifter”リム・カーワイ監督の原点となるのが、『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』だ。2000年代の自由で混沌とした中国で、国境を越えたインディペンデント映画人たちの情熱が凝縮した奇跡の作品。自分の存在が消失する恐怖、日常からの逃避を2部構成で、虚構と現実を行き来するふたつの世界が、映画的構造美の中でゆらめき、観客を白昼夢に突き落とす。“シネマドリフター”の原点となる作品が、15年の時を経てスクリーンに蘇る。

■斎藤工/俳優・映画監督

自分が今どのレイヤーに存在しているのか、そもそも存在していないのか。

何処となく感じていた、生きている事の浮遊感の理由の様なものがこの作品に描かれていた。

そして自分が最も恐れている事は、存在を忘れ去られる事なのだと教えられた気がした。

今この路線、この世界線で無ければ、二度と出会えないであろう傑作。

■三宅唱/映画監督

見たことがないものを見たければ、聞いたことがない音が聞きたければ、この映画だ。

ラストカット、呆然としながら問答無用で気持ちが高揚してくるこの不思議な感覚こそ、まさに映画だ。

もう止まらない。リム・カーワイのアンストッパブルな映画人生はここから始まった!

■小田香/映画作家

才気煥発。「映画流れ者」を自称するリムさん。この映画の中にリムさんご自身が詰まっている気がする。リムさんの恐怖、リムさんの予感。

こんな風にフレイミングしたら世界が伸縮するんだ。こんなショットであれば、あれこれ説明しなくてもその場に流れてきた時間の長さとそこにいる人間がうつせるんだ。そしてなぜかそのショットには時空の割れ目があって、別次元(同次元?)のもうひとつの現実に誘われる。驚きの絶えない、大好きなノンフィクション。

■リウ・ジアイン/映画監督(『来し方 行く末』)

『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』は、構成の妙と挑戦性に満ちた作品だ。

観る者はすぐに気づくだろう──目に見えるもの、耳に聞こえるものをそのまま信じてはいけないと。

一見シンプルで素朴に見える映像や音の裏には、巧妙な仕掛けが潜んでいる。

観る者は自らの感覚と判断を働かせながら、物語の進行とともに想像を広げ、サスペンスと戸惑いの中で、自分自身の答えを探し出すことになるだろう。

■ヴィヴィアン佐藤/アーティスト、ドラァグクイーン

もう一人の自分自身を見てしまうドッペルゲンガー現象のように、相似に見えるが厳密には異なるふたつの世界が同時に存在しているとしたら、その証明は果たして可能なのか。

心理テストや精神分析で使用されるロールシャッハテストのようなデカルコマニー技法において、インクは予測不可能な名付け難い染みの図案となり、それは鏡に映るような左右対称の写像となる。

その左右対称の染みは、片方が原型で片方が複製とも言えるが、どちらが原型でどちらが複製かは決定不可能だ。それは原型と複製が同時に存在する奇妙な図案となる。

しかし、その左右の染みはインクの飛び散りや掠れ(かすれ)により、正確な同形とは言えない。

まるでドッペルゲンガー現象である。

最小限かつ饒舌なふたつの世界を生み出している本作は、お互い必要不可欠な関係性そのものを炙り出し、その世界の在り方証明してしまった。

■小柳帝/ライター・編集者

久しぶりに故郷に戻ってきた主人公のことを誰も覚えていないという、どこかフィリップ・K・ディックのSF小説を彷彿とさせるような出だしの、モノクロ・スタンダードの前半部から一転、後半は画面がカラーになるだけでなく、画角も切り替わるのだが(ウェス・アンダーソンの『グランド・ブダペスト・ホテルより早い!?)、そこからこの映画は意外な展開を見せる…。空間的な演出が、アイデンティティを喪失した寄る辺のない主人公の心象と見事に響き合っている。

■パノス・コッツァータナシス/Asian Movie Pulse 映画評論家

リム・カーワイの『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ』は、これまでに観る映画の中でも最も奇妙な作品のひとつである。

本作はアートハウスと実験映画の境界を自在に行き来し、シュールな脚本によってその感覚がさらに際立っている。

物語の前半では人々の疎外を、後半では復讐を主題に据え、そしてリムは、後半で人間を非合理的に突き動かす原動力として「欲望(強欲)」を描き出している。

(C)cinemadrifters

(C)cinemadrifters

≪STORY≫

10年ぶりに故郷に帰ってきたア・ジェ。

しかし、家族でさえ彼の存在を知る者はいない─

唯一ア・ジェを覚えているのは、レストランの店主ラオ・ファンだけだ。ラオ・ファンに連れられ、秘密の鍵を握る男に会いに行くが、ア・ジェは殺人の濡れ衣をきせられ処刑されてしまう…。

死んだはずのア・ジェが、再び街に戻ってきた。空虚な日常を生きるラオ・ファンは、過ぎし日々に思いを寄せる。町に起こる奇怪な事件をきっかけに、彼らは新しい人生を手に入れられるのか─

第一部で自己の存在についての恐怖と疑いを、第二部で退屈な日常生活からの逃避を、空想と幻想を通して描かれていく。

二つの異なった視点で世界を覗いたとき、観客は自然と白昼夢に引き込まれていく─

≪INTRODUCTION≫

ア・ジェを演じた大塚匡将は中国でも活躍する日本人俳優で、代表作に台湾南方影展最優秀長編映画賞に輝いた『恋人路上』(2008/ツァン・ツイシャン監督/主演)がある。ゴウジー(狗子)は北京アンダーグランドの演劇作家・小説家で、『カム・アンド・ゴー』で久々にリム・カーワイ映画にカムバックした。ヒロインを演じたホー・ウェンチャオ(何文超)は中央演劇学院監督コースの卒業制作作品が釜山映画祭短編コンペに出品され、注目を集めた。2025年東京国際映画祭の審査員ヴィヴィアン・チュウ監督のデビュー作『水印街』(2013)に主演し、初の商業映画監督作品『黄雀在后!』(2024)が中国で公開され大ヒットした。撮影監督のメイキン・フォン・ビンフェイ(馮炳輝)は香港の映像作家で、代表作『香港公路電影』は97年の山形ドキュメンタリー映画祭にも出品された。編集と照明は、『タイムレスメロディ』『黒四角』『ホテルアイリス』の監督の奥原浩志が担当した。

2025年11月29日(土)よりシアター・イメージフォーラム、

2026年1月3日(土)よりシネ・ヌーヴォ他全国順次公開

英題:After All These Years

監督・脚本:リム・カーワイ

出演:大塚匡将、ゴウジー(狗子)、ホー・ウェンチャオ(何文超)

撮影:メイキン・フォン・ビンフェイ 録音:山下彩 編集:奥原浩志、Phillip Lin 美術:Amanda Weiss 音楽:Albert Yu

2025/2010|マレーシア・中国・日本|モノクロ+カラー|DCP|ステレオ|98分|(C)cinemadrifters

https://sites.google.com/view/afteralltheseyears2025/